2022년 10월 15일 토요일 오후 2시, 30여명의 답사 참여자들이 동대입구역 6번 출구 장충단 공원에 모였다. 장충단은 임오군란, 을미사변 때 순국한 이들을 위한 제단이다. 장충단비 옆에는 오래된 돌다리가 보이는데 수표교이다. 과거 청계천을 복개하면서 이곳으로 옮겨놓은 것이다. 1959년부터 이곳에 있었는데 조선시대에는 청계천에 있었던 다리이다.

장충단비, 수표교를 지나면 남산으로 향하는 순환버스 승차장이 보인다. 버스를 타고 남산을 올라 서울타워 아래에서 내려 북쪽을 바라보았다.

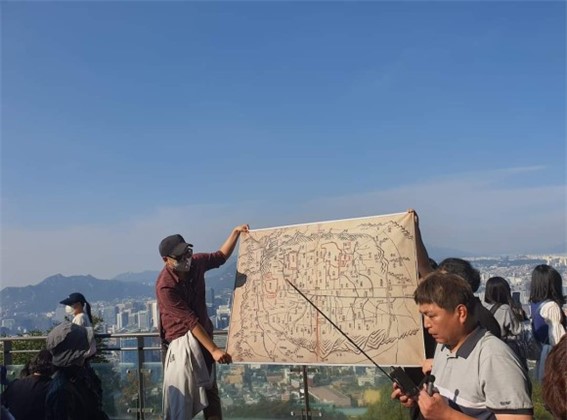

답사에서 제일 먼저 할 일은 내가 지금 어디에 있는지, 내 눈 앞에 펼쳐진 풍경은 무엇인지 아는 것이다.

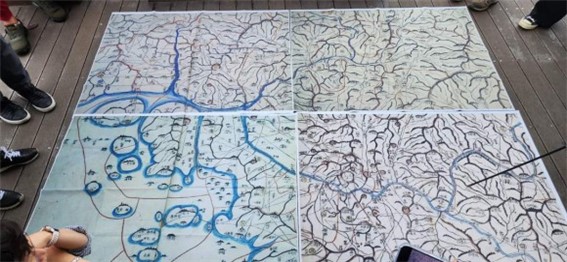

< 대동여지도의 도성도, 서울대 규장각한국학연구원 소장>

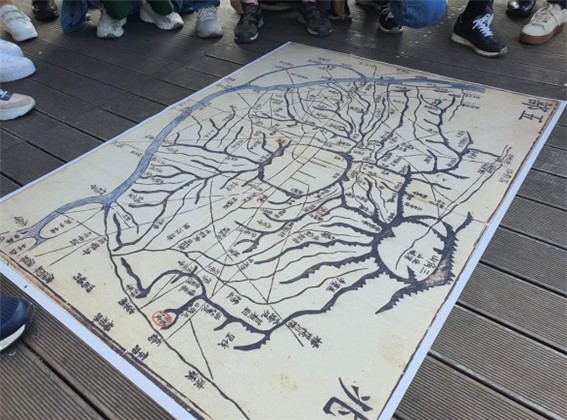

장소의 맥락을 이해하기 위해 남산 정상에서 대동여지도의 도성도를 펼쳤다. 우리나라의 전통도시는 ‘읍(邑)’이라 부른다. 읍 중에 가장 중요한 읍, 왕이 거주하는 곳은 ‘도읍(都邑)’이다.

지방 군현에는 ‘읍성(邑城)’, 도읍인 한양에는 ‘도성(都城)’ 이 있다. 그래서 이 지도를 도성도라 부른다.

한양 도성만의 특징은 무엇인가? 궁궐과 종묘이다. 궁궐은 왕이 머물러 나라를 통치하는 장소이다. 종묘는 역대 국왕의 신위를 모신 곳, 왕조의 정통성을 상징하는 곳이다.

한양 도성은 백악, 인왕산, 목멱산, 타락산을 연결하여 쌓았다. 도성도에서 산, 궁궐, 종묘, 사직, 성문, 문묘, 주요 도로, 청계천을 확인하였다.

이제 옛지도와 함께 현재 서울에서 한양의 옛 모습을 상상해 보았다. 삼각산과 백악의 배치, 백악 아래 경복궁, 응봉 아래 창덕궁, 창경궁, 종묘의 위치, 성문의 위치, 옛 길을 지형과 지도를 오버랩하여 살펴보았다.

한양 도성이 ‘한성(漢城)’이고 조선시대 서울의 행정구역명은 ‘한성부(漢城府)’이다. 한성부는 도성 안과 도성 밖 지역을 합쳐 만들었다. 성 밖 지역을 ‘성저십리(城底十里)’라고 부르는데 성 밖 약 10리의 범위라는 뜻이다.

과거에는 저기 보이는 저 산, 저 하천까지를 범위로 정했다. 도성에서 북쪽을 바라보면 삼각산이 보인다. 동쪽으로는 중랑천이 보인다. 남쪽에는 한강이 보인다. 서쪽에는 사천(모래내, 홍제천)이 보인다. 정확하게 일치하진 않지만 현재의 강변북로, 동부간선도로, 내부순환도를 연결하는 범위가 조선시대 한성부의 행정구역이다. 경조오부도는 도성 안과 도성 밖 한성부를 같이 표현한 지도이다.

옛 길은 도성 안 궁궐에서 성문을 통해 성 밖으로 연결된다. 산줄기와 길이 만나는 지점은 고개이고 길과 한강이 만나는 지점은 나루터이다. 궁궐, 도성의 성문, 옛 길, 고개, 역원, 나루를 연관시켜 경조오부도를 읽는다.

경조오부도 아래에 한강이 그려진 것은 한양, 한성부는 한강 북쪽만 해당되기 때문이다. 그래서 한강 북쪽을 바라보는 것은 역사도시 한양을 보는 것이고 한강 남쪽을 바라보는 것은 현대 도시 서울을 보는 것이다.

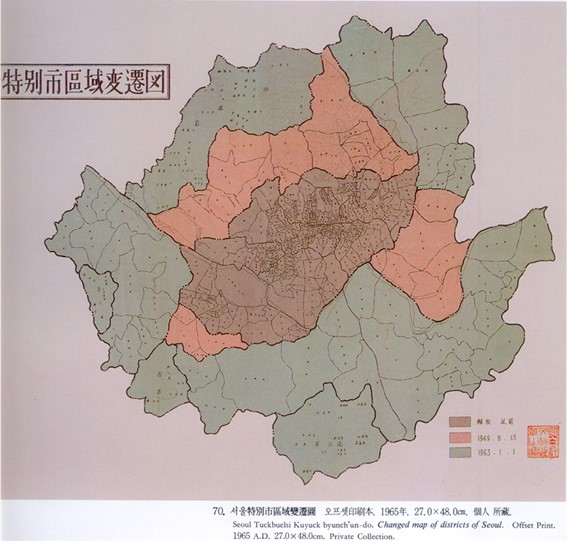

<서울특별시구역변천도, 허영환 정도 600년 서울지도, 범우사>

한강 북쪽만 한성부였다는 것은 한강 남쪽은 조선시대 경기도였다는 뜻이다. 일제 강점기인 1936년에 처음으로 한강 남쪽 지역인 영등포 일대가 경성부에 포함된다. 해방 이후 강남 개발 때 영동지구라고 불렀다. 일제 강점기 이후 한강 남쪽의 중심지는 영등포였기에 영등포의 동쪽이라는 의미로 ‘영동(永東)’이라고 이름붙인 것이다. 영동대교도 그런 의미이다.

서울특별시 행정구역은 1949년 8월 13일을 기준으로 더 넓어진다. 한성부와 경성부의 동쪽 경계는 중랑천이었다. 1949년 이후로 중랑천 동쪽 뚝섬, 잠실까지 서울이 된다. 중랑천에서 아차산으로 경계가 바뀌게 된다. 북쪽으로는 북한산 아래까지 서울이 되었다.

한양과 서울의 변화과정에 대한 이해가 없으면 남산과 숭례문의 위치를 혼동할 수 있다. 서울의 남산, 서울의 남대문이라고 하면 한강 남쪽으로 착각할 수 있다.

1963년 1월 1일에 경기도였던 지역이 서울에 편입되었다. 북쪽으로는 도봉산, 수락산까지, 남쪽으로는 관악산까지 서울이 된다.

목멱산은 서울의 남산이 아니라 한양 도성의 남산이다. 서울특별시의 남산은 관악산이다. 숭례문은 서울의 남대문이 아니라 한양 도성의 남대문이다. 서울특별시의 남대문은 톨게이트이다.

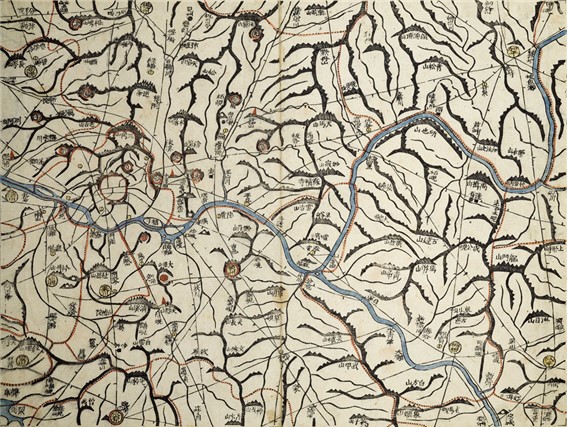

<대동여지도의 한양과 서울>

한양과 서울의 관계를 역사지리적으로 이해하기 위해 대동여지도를 펼쳐보았다. 한강 북쪽 도성 주변의 경기도 군현은 고양과 양주이다. 한강 남쪽의 경기도 군현은 광주, 과천, 시흥, 양천이다. 조선시대 광주, 과천, 시흥, 양천이 1963년에 서울이 된 것이다.

서울만 보면 서울이 보이지 않는다. 넓게 보아야 서울과 한양을 더 잘 이해할 수 있다.

북한강, 남한강, 임진강, 서해바다까지 보기 위해 대동여지도를 이어붙였다. 물길을 중심으로 한양을 이해해 보았다. 금강산에서 발원한 북한강과 오대산 우통수에서 발원한 남한강이 양수리에서 만나 한양으로 들어온다.

잠실과 뚝섬으로는 강을 통해 배들이 들어온다. 충청도, 전라도의 배들은 강화와 김포 통진 사이의 염하를 지나 양화진, 서강나루, 마포나루, 용산강으로 들어온다. 서해 바다를 통해 오는 것이다. 강화도 근처에서 밀물과 함께 한양으로 바다의 배들이 들어오는 것이다. 그래서 마포, 서강, 용산이 조선의 물류 중심지가 된 것이다.

한강의 대표적인 나루터가 노량진, 양화진, 한강진이다. 이곳은 나루 ‘진(津)’보다는 군사주둔지인 ‘진(鎭)’으로 표기한다. 중요한 나루였기에 군사들이 주둔한 것이다. 노량진에 제 1한강교인 한강대교, 양화진에 제 2한강교인 양화대교, 한강진에 제 3한강교인 한남대교가 위치한다. 나루터와 현재 한강 다리의 함수관계를 볼 수 있다.

조선시대 경기도의 광주, 과천, 시흥, 양천의 군현 지도를 통해 현재 서울특별시 강남 지역을 이해하고 답사를 이어간다.

남산 정상에서 숭례문 방향으로 이동한다. 한양 도성은 네 개의 산, 네 대문과 네 소문으로 이루어진다. 성문을 만나면 이제 오르막이 시작된다는 뜻이고 산 정상에 서면 이제 내리막이 시작된다는 뜻이다. 곳곳에서 복원된 성곽, 발굴된 성곽을 보며 길을 걷는다.

잠두봉 포토존에서 서울과 한양을 조망하고 서울 과학전시관에 이르렀다. 과학전시관 주변의 계단은 일본의 조선신궁으로 오르던 계단이 지금까지 남은 것이다. 남산 정상에는 조선의 국사당이 있었다. 백악과 목멱산이 도성의 남북 중심점이었기에 태조대에 북악산에 백악신사, 남산에 목멱대왕이라 칭하여 조선의 신사를 세웠다. 1926년 경복궁에 조선총독부를 세웠고 남산 정상에 있던 조선의 국사당은 인왕산으로 보내고 일본의 신궁을 세운 것이다. 해방 이후 일본 신궁은 해체하고 안중근 기념관이 이 곳에 들어섰다. 백범광장에서 하루의 답사를 마쳤다.

옛지도와 현재 경관을 비교하고 한양과 서울을 같이 보며 장소를 통해 시간의 변화를 발견하고자 하였다. 동일한 장소도 시대에 따라 이야기와 의미가 달라진다. 시간의 지층이 쌓여 현재 경관이 만들어진 것이다. 장소는 시간이 녹아있는 이야기의 지층이라 할 수 있겠다.

이현군(역사지리학자)

댓글

타인을 비방하거나 혐오가 담긴 글은 예고 없이 삭제합니다.